特許検索で新交通システムについての特許を確認していたら、いくつか見つけたのでここにあげておきます。

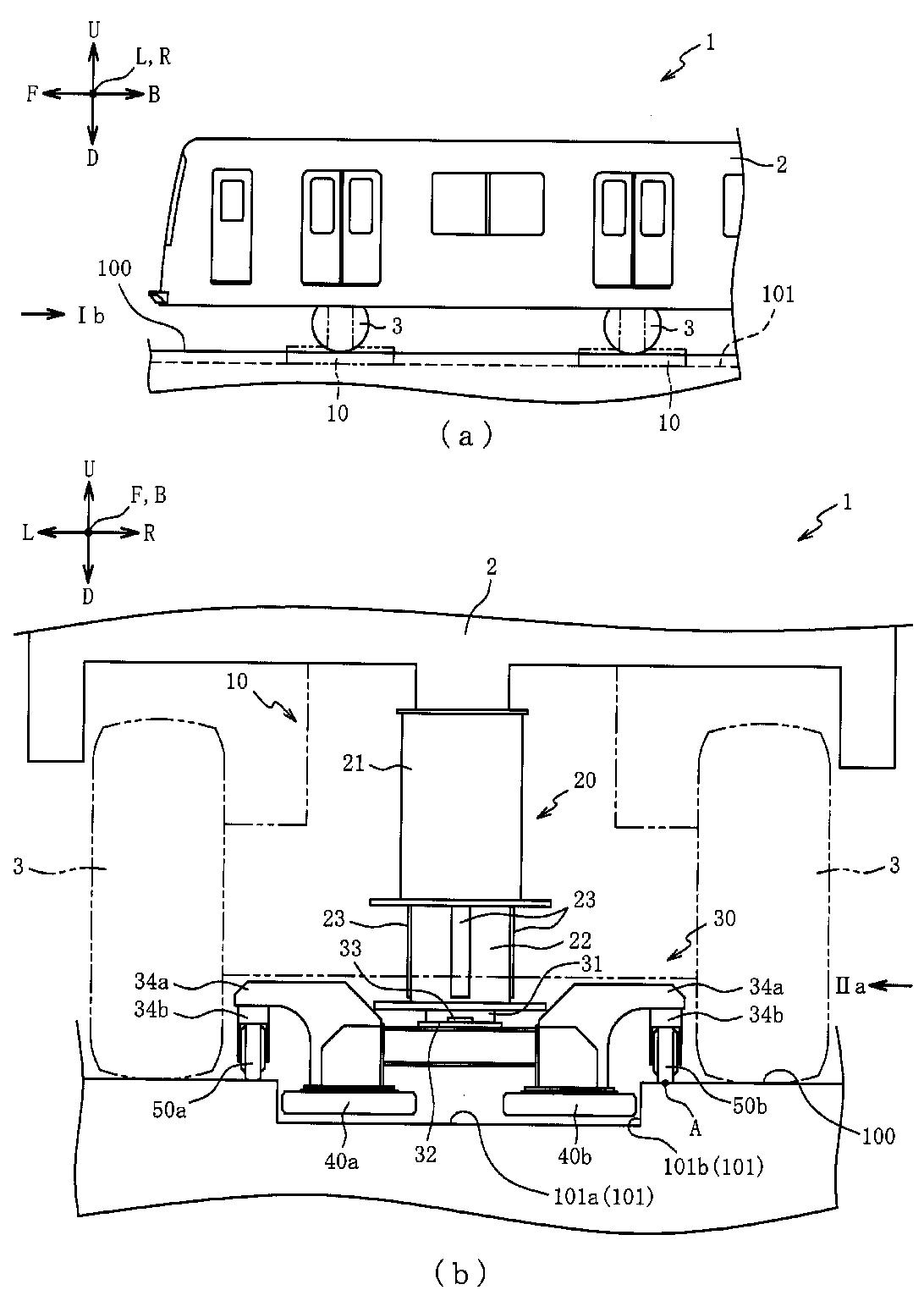

日本車輛製造の新方式のAGT

これは、走行軌道と案内軌条を一体化させているという方式です。新交通システムについて解説している本では「側溝案内軌条方式」と呼称されています。

この方式では案内軌条を敷設する部分のコストカットが可能な一方、同社がかつて開発したVONAのように採用する所がいるのか気になるところです。

元記事:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-120080/11/ja

三菱重工の新交通システムの歩道や自動車道との交差対策

こちらは、新交通システムで歩道や自動車道との交差対策についての特許申請です。AGTでは、案内軌条と取電用の第三軌条を使用しているために踏切が設置できないために基本的に全線高架である必要があるために、敷設費用が高くなります。なので、この対策ができれば敷設費用を抑えれる、という理論の様です。

側方案内軌条方式以外にも、中央案内軌条方式も申請されています。(推測ですが理由は後述)

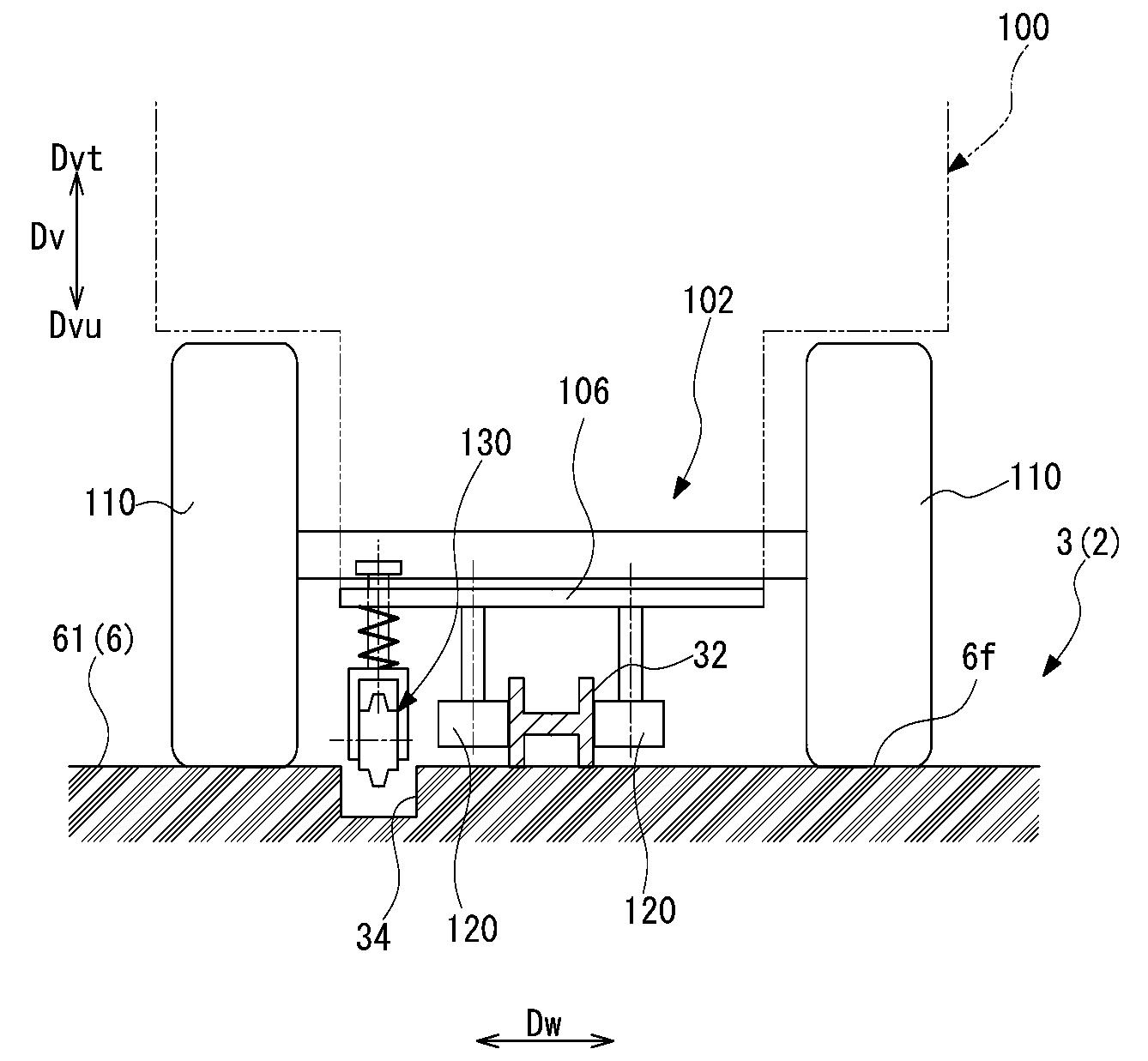

側方案内軌条方式

こちらは、側壁を回転させて踏切の役割をさせて閉鎖を行う方式のようです。踏切となる可動壁はクッションがあり、閉鎖時に歩行者と壁がぶつかっても大丈夫な構造となっています。しかし推測ですが、この方式は横断部の真ん中に部材を置いているようで、例として日暮里舎人ライナーの車両の全幅2900mmを2で割ると1450mmとなり、ここに部材を置くと一部の自動車は通れない構造となってしまいます。なので、次の中央案内軌条方式が考案されたのではと考えられます。

元記事:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-082200/11/ja

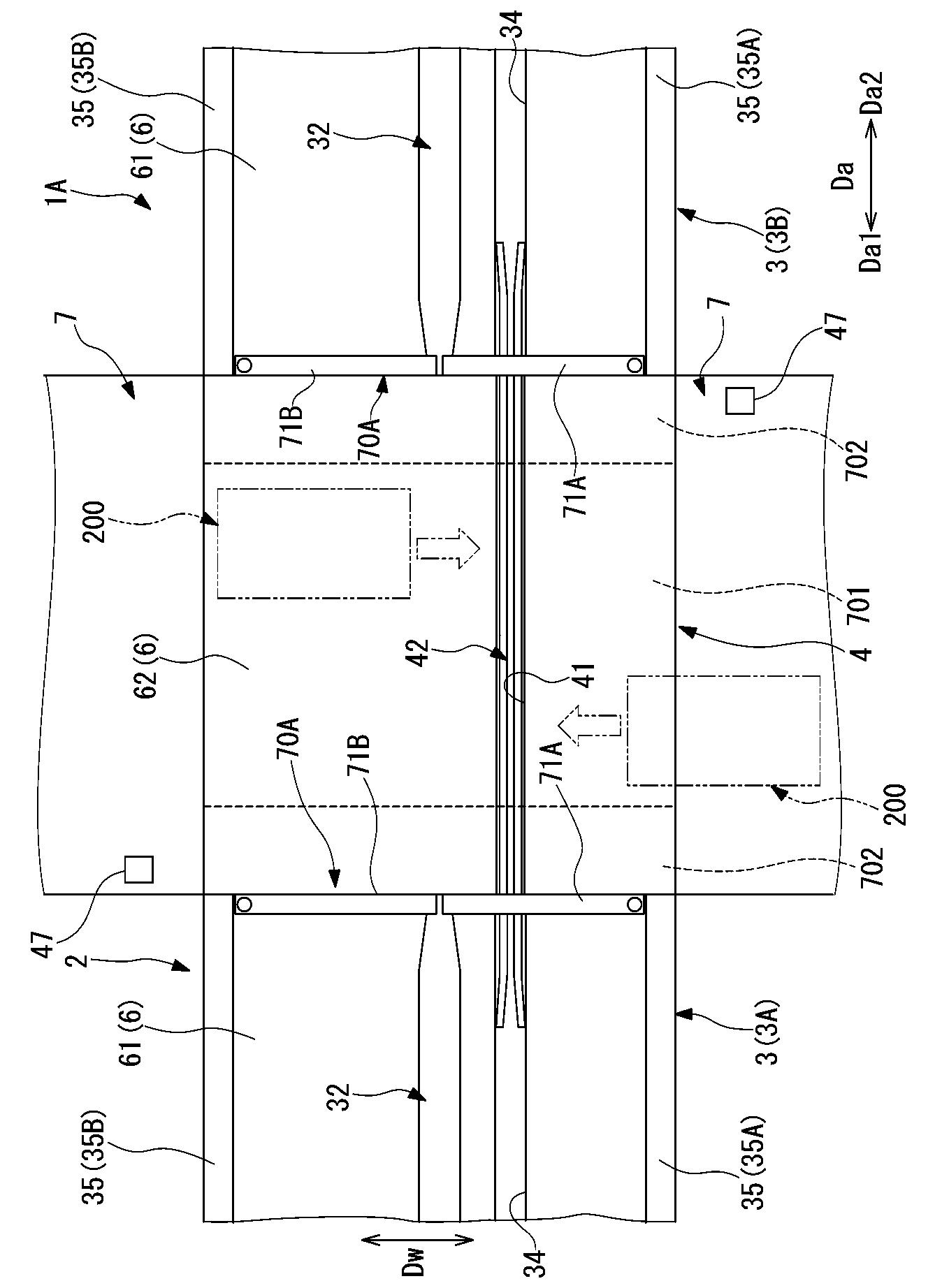

中央案内軌条方式

こちらは、踏切そのものは別に設置してよくて、車道の幅を自由に決めれる方式のようです。この方式では、中央案内軌条とは別の踏切用の案内軌条があります。この軌条は、道路に埋め込まれていて自動車や歩行者の往来に支障をきたさないというメリットがあるようです。取電方式は第三軌条ではなくてパンタグラフで、札幌市営地下鉄と少々類似してるように感じられます。

こちらのシステムは踏切対策と自動車通行問題の解決を両立していますが、やはり特殊な方式なので採用する所があるか気になるところです。

元記事:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-094124/11/ja

三菱の計測車両用搬送装置

こちらは、中央案内軌条方式のAGT用の計測車両搬送装置です。計測車両はおそらく三菱電機のMMSDのことだと推測が可能です。

走行車両(画像の左)に牽引されて軌道やトンネルの検査を行えるようです。また、走行車両に牽引されなくても、計測車両の車輪を駆動させることで自走も可能なようです。

こちらは投入先の予想をしてみると、山万ユーカリ丘線か海外の中央案内軌条方式を採用するAGTが予想が可能です。

元記事:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2019-099092/11/ja

このノートは DE10-cc さんの見解です。

このノートにはコメントがありません。